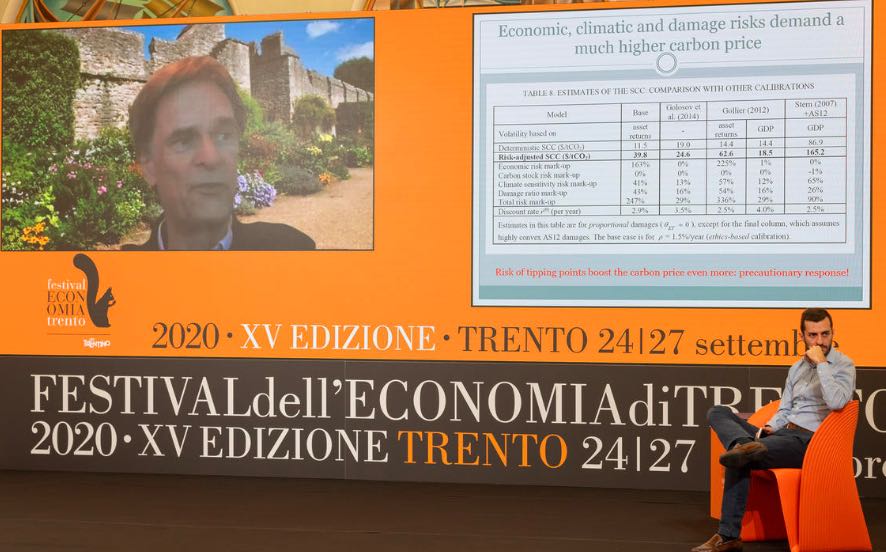

Trento - Un tetto al consumo dei combustibili fossili che ponga un freno al riscaldamento globale, porre fine allo sfruttamento dei giacimenti petroliferi, usare tecnologie pulite, non penalizzare i Paesi poveri che sono costretti all’uso dell’energia per crescere, investire per combattere il cambiamento climatico: sono alcuni, fondati, suggerimenti che Rick van der Ploeg, Docente a Oxford con interessi di ricerca su macroeconomia e finanza pubblica (in particolare per l’economia delle risorse naturali) e con lunga esperienza in ambito politico ha presentato oggi al Festival dell’Economia di Trento.

Secondo l’economista, che è stato anche Ministro per la scienza e la cultura dei Paesi Bassi, sono molti gli ostacoli che impediscono di attuare politiche efficaci a contrasto del cambiamento climatico. Il tempo sta per scadere: abbiamo solo trent’anni a disposizione per impedire l’innalzamento della temperatura terrestre di due gradi, con le disastrose conseguenze che comporta, ha spiegato van der Ploeg: servono investimenti economici, ma anche un cambiamento sociale.

Secondo l’economista, che è stato anche Ministro per la scienza e la cultura dei Paesi Bassi, sono molti gli ostacoli che impediscono di attuare politiche efficaci a contrasto del cambiamento climatico. Il tempo sta per scadere: abbiamo solo trent’anni a disposizione per impedire l’innalzamento della temperatura terrestre di due gradi, con le disastrose conseguenze che comporta, ha spiegato van der Ploeg: servono investimenti economici, ma anche un cambiamento sociale.

Oltre alla tassa sulle emissioni di anidride carbonica, che dovrebbe essere di gran lunga più alta di quella solitamente ipotizzata per funzionare efficacemente, sono necessari appunto maggiori investimenti (intorno all’1-2% del Pil di ogni Paese) e il fermo totale delle nuove estrazioni petrolifere: un terzo del petrolio dovrebbe rimanere nel sottosuolo, come l’80% del carbone. Le previsioni portano a un picco dei consumi di queste fonti energetiche nei prossimi 10 anni, per poi ipotizzare un crollo, legato a diversi fattori che l’attuale pandemia ha accelerato. La tendenza, però, nella politica di molti Paesi è quella di procrastinare le decisioni ambientali, inoltre non avrebbe senso intervenire solo in alcune aree del mondo, come ad esempio in Europa, mentre altri Paesi che non hanno intenzione di limitare le emissioni e i consumi ne trarrebbero solo vantaggio economico. Serve dunque una soluzione globale, politiche ambientali adottate con sufficiente rigore e la consapevolezza che i Paesi più poveri non possono pagare per i più ricchi. L’economista ha poi affrontato la grave questione della corruzione e delle lobby dello sfruttamento energetico, le problematiche dovute alla necessità di ampi spazi per lo sviluppo dell’eolico o del solare (suggerendo, ad esempio, all’Italia il posizionamento degli impianti eolici in mare), la negatività di certe politiche non risolutive di incentivazione, lo scetticismo riguardo ai cambiamenti climatici. Su questo punto, stimolato anche dalle domande arrivate dal pubblico che seguiva l’evento a distanza, van der Ploeg, si espresso chiaramente, mettendo in guardia dalle fake news: “Siamo in un mondo dove le narrazioni valgono moltissimo”, ha concluso, “ma la società deve cambiare perché il problema è planetario. Dovremmo chiederci cosa faremo quando vaste aree del nostro pianeta saranno desertificate”.

Il sole, vera energia del mondo: il fotovoltaico destinato a un forte sviluppo

Ambiente e crescita, tema di questa edizione del Festival dell’Economia, si conciliano alla perfezione con le fonti rinnovabili e i loro modelli energetici. Lo hanno sostenuto con decisione gli ospiti all’incontro dal titolo “Il sole, vera energia del mondo”. Coordinati da Paola Pica, sono intervenuti Valeria Termini (professoressa ordinaria di Economia politica all’Università Roma Tre), Diego Percopo (amministratore delegato di EF Solare Italia) ed Edoardo Zanchini (vicepresidente nazionale di Legambiente). In un periodo storico segnato dalla transizione energetica verso un modello basato sulle fonti rinnovabili, il pianeta scopre potenzialità e sviluppi dell’energia solare.

Ambiente e crescita, tema di questa edizione del Festival dell’Economia, si conciliano alla perfezione con le fonti rinnovabili e i loro modelli energetici. Lo hanno sostenuto con decisione gli ospiti all’incontro dal titolo “Il sole, vera energia del mondo”. Coordinati da Paola Pica, sono intervenuti Valeria Termini (professoressa ordinaria di Economia politica all’Università Roma Tre), Diego Percopo (amministratore delegato di EF Solare Italia) ed Edoardo Zanchini (vicepresidente nazionale di Legambiente). In un periodo storico segnato dalla transizione energetica verso un modello basato sulle fonti rinnovabili, il pianeta scopre potenzialità e sviluppi dell’energia solare.

Le fonti rinnovabili contribuiscono sia alla salvaguardia dell’ambiente che alla crescita economica dei paesi. È stata questa la stella polare che ha guidato l’appuntamento di questo pomeriggio sulla vera energia del mondo: il sole.

Ad aprire il dibattito è stata Valeria Termini, una delle massime esperte di energia in Italia. La coordinatrice dell’incontro Paola Pica ha posto la domanda chiave: stiamo veramente abbandonando il secolo del petrolio?

“Stiamo attraversando un periodo di transizione - ha affermato Valeria Termini - è un fatto epocale, si tratta della terza trasformazione energetica che ha trasformato l’umanità, dopo l’avvento del carbone e del petrolio. Quella a cui stiamo assistendo è una transizione verso un nuovo modello energetico che combina l’uso delle fonti rinnovabili con la rivoluzione digitale e il supporto del green gas. Il petrolio rimane un’importante fonte di energia, perché le transizioni durano molti anni. Questa è partita negli anni ’70, quando si è intuito la vulnerabilità economica del petrolio e il danno causato dalle emissioni di Co2”.

Valeria Termini spiega come le fonti rinnovabili abbiamo dimostrato una resilienza superiore rispetto alle altre fonti in seguito allo scoppio della pandemia da coronavirus, il che è un segnale positivo della tenuta del sistema delle fonti rinnovabili. “Attenzione, però - ammonisce Termini - dopo la pandemia si è visto che le emissioni sono crollate, ma allo stesso tempo sono crollati anche reddito e occupazione. Quindi la crescita che ricerchiamo deve essere sostenibile”.

Come in ogni cambiamento anche questa transizione presenta delle criticità (la professoressa cita il caso delle auto elettriche e la realizzazione delle batterie), ma questo modello ha il pregio di essere più democratico, riducendo ad esempio le entrate del petrolio che finiscono nelle tasche degli sceicchi, togliendo molto potere alle autocrazie locali.

Edoardo Zanchini, vicepresidente di Legambiente, ha parlato delle comunità energetiche: un territorio autosufficiente sotto il profilo energetico dove cittadini, imprese o enti pubblici si associano volontariamente per produrre e scambiare energia, partecipando alla gestione di impianti di produzione e rete di distribuzione. “Sono un’innovazione enorme. Le norme energetiche nel nostro paese stanno cambiando, grazie alla nuova direttiva europea che invita più soggetti a mettersi assieme creando comunità, producendo energia e distribuendola. In questo modo si mettono assieme fonti rinnovabili ed efficienza energetica.