Aprica - Altro passo avanti per il recupero totale del Mulino di Plaz di Aprica (Sondrio). Dopo il via libera al primo lotto, con i lavori che inizieranno entro l'estate, la Sovrintendenza ai Beni Ambientali ha approvato il secondo lotto, che completerà il progetto con un costo di 325mila euro.

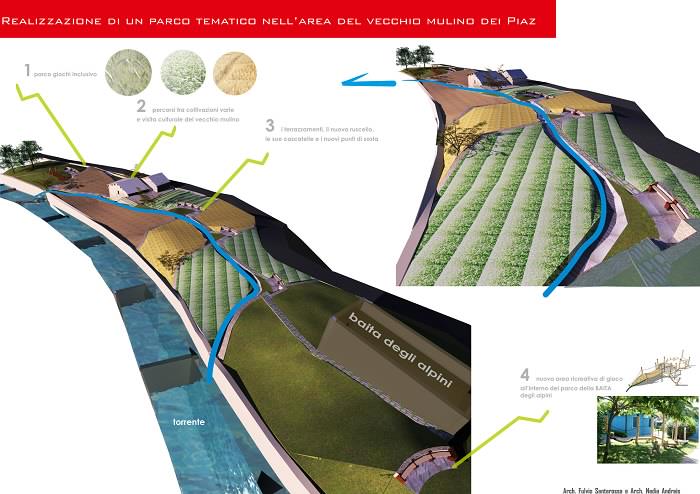

L'ultimo mulino di Aprica sarà recuperato, sistemato e trasformato in un luogo di visite con un’aula didattica. L'attività allo storico mulino si è fermata al 1977, con Pietro Sciarmella che lasciò tutto: attrezzi, vestiti, valigie, suppellettili e lettere. Il progetto di recupero prevede la riqualificazione dei terreni circostanti e del mulino, creando una sorta di parco tematico che rispecchi l’autenticità della montagna e delle Orobie Valtellinesi, quindi il collegamento con la vicina baita degli alpini, attraverso un’area verde terrazzata, che costituirà una sorta di parco tematico.

E' prevista la realizzazione di un canale di derivazione che permetta di derivare l’acqua dal torrente Aprica a monte del mulino e di restituirla a valle dello stesso. L’intervento verrà realizzato parte riscoprendo il vecchio canale, che nel corso degli anni è stato tombato, e parte ricostruendo ex-novo il percorso. Partner del progetto, finanziato dalla Fondazione Cariplo, la scuola con il dirigente scolastico, Maurizio Gianola, e il Cai con il presidente Lorenzo Della Moretta. Nel progetto sarà coinvolta anche la fondazione Fojanini per la riqualificazione ambientale e agricola esterna.

L'INTERVENTO DEI PROGETTISTI – architetti Fulvio Santarossa e Nadia Andreis

"Il macchinario del Mulino dei Plaz è un esempio di mulino tradizionale di cui viene di seguito fornita una descrizione generale sul funzionamento e caratteristiche. Esso era costruito in prossimità di una fonte d’acqua, che costituiva la forza motrice dell’apparato meccanico. Il primo contenitore del grano era la tramoggia, a forma di tronco di piramide rovesciato, con base quadrata; il fondo (cazzòla) era staccato di un minimo spessore dalla tramoggia e si muoveva per poter determinare il quantitativo di grano che doveva passare per essere macinato. La registrazione dello spessore veniva fatta dal mugnaio con un regolatore a verricello (granaröl) in base al quantitativo che il mulino riusciva a macinare. Il fondo rimaneva in continuo movimento tramite un triangolo (batidù), il quale a sua volta muoveva il fondo della tramoggia. Il grano usciva e andava in mezzo alla macina rotante (nella bucaia). C’erano due macine, una fissa e una rotante, fatta girare dal capèl de prét posto in cima all’àlber del carèl (ingranaggio che trasforma il moto da orizzontale in verticale). La distanza fra le due macine nella parte centrale era di pochi millimetri e variava secondo il tipo di grano da macinare; andando verso l’esterno la distanza diminuiva ulteriormente; i chicchi per, forza centrifuga, andavano verso l’esterno ed erano obbligati a rompersi sempre di più. Alla fine di questa operazione il grano così triturato, per mezzo di una canalina di legno, andava a finire in un prisma ottagonale chiamato burata, che a una estremità era rivestita di seta a trama fine da cui usciva la farina migliore, più fine; vi era quindi un rivestimento di seta a trama leggermente più rada che faceva passare la farina più grossa; infine usciva la crusca.